Classificazione e quadri patologici

La classificazione delle SCDDT proposta da Felisati e coll.5 prevede 3 macrogruppi, definiti in base all’eziologia della complicanza (trattamento pre-implantologico, implantologico od odontoiatrico classico. Ciascun gruppo viene quindi suddiviso in un numero variabile di singole classi. Complessivamente, si identificano 7 differenti classi omogenee (Tabella 1). Nel caso di pazienti complessi, con caratteristiche che li rendono ascrivibili a diverse classi di patologia, è prevista una prioritizzazione, riassunta dal diagramma in Figura 1, che rende univoca l’attribuzione di ogni caso clinico a una specifica classe. La scala di priorità vede al suo vertice le complicanze di trattamento pre-implantologico, in cui l’omeostasi sinusale è maggiormente disturbata e che presentano le maggiori difficoltà di trattamento, e termina con le sinusiti odontogene “classiche” in cui il solo trattamento endoscopico nasosinusale è sufficiente per risolvere la patologia. Prima di passare alla disamina delle singole classi e dei quadri patologici associati, ricordiamo che secondo la classificazione attuale delle SCDDT sono da considerarsi come comunicazioni oro-antrali sia quelle identificabili già al momento della diagnosi della complicanza, sia quelle che si verificano durante il trattamento della complicanza stessa, per esempio durante la rimozione di corpi estranei con accesso endorale.

Gruppo 1

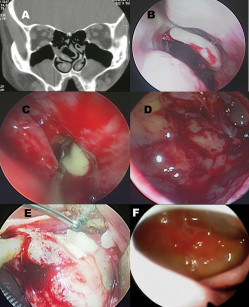

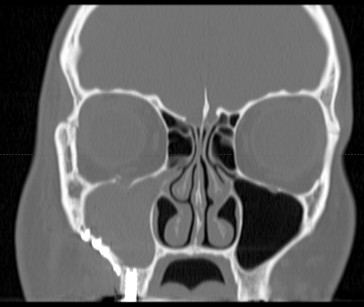

Il gruppo 1 a cui afferiscono le complicanze da trattamento pre-implantologico comprende sostanzialmente tutte le sinusiti che fanno seguito a interventi di rialzo del seno mascellare, siano essi con materiale autologo, omologo, eterologo e con materiali di sintesi (idrossiapatiti, tricalciofosfato, miscele ecc.). Come è noto la tecnica fondamentale (grande rialzo) prevede un accesso al pavimento del seno mascellare, dove viene posizionato l’innesto in uno spazio creato sollevando delicatamente la mucosa del seno (membrana di Schneider). Nel rialzo del seno le complicanze possono interessare il solo materiale di innesto oppure superare la mucosa che riveste il pavimento del seno e dare manifestazione di sé con sinusiti acute e croniche. Nel caso in cui il seno mascellare risulti libero da infezione, è possibile procedere alla sola asportazione del materiale innestato che, insieme a un’adeguata terapia antibiotica, è solitamente sufficiente a garantire la guarigione del paziente. Questo tipo di trattamento conservativo per via transorale risulta ampiamente condiviso da otorinolaringoiatri e chirurghi orali10 e ha buone possibilità di controllo di progressione della patologia. In caso di perforazioni accidentali della membrana schneideriana durante la procedura, l’innesto risulta a maggior rischio di infezione per contaminazione dalla flora microbica delle vie aeree e maggiore è anche il rischio di sviluppare una sinusite mascellare, che può poi estendersi agli altri seni paranasali, anche bilateralmente (Figura 2). In presenza di sinusite, il materiale innestato funge da “reservoir” batteriologico e come tale rende difficoltoso il trattamento. Un riconoscimento precoce della complicanza in atto può consentire un controllo iniziale della progressione di malattia tramite terapia antibiotica adeguata (si veda il paragrafo “Terapia medica”); nella maggior parte dei casi, tuttavia, per trattare la patologia, anche allo stadio iniziale, si rende necessaria la rimozione di tutto il materiale da innesto.

Un pronto riconoscimento dei segni di infezione dell’innesto permette il trattamento della patologia, che andrebbe idealmente eseguito prima che si sviluppi una sinusite cronica conclamata tramite asportazione del materiale. Oltre alla perforazione della membrana schneideriana, un’altra causa possibile di fallimento di un rialzo di seno mascellare è rappresentata da un ostacolo alla ventilazione e al drenaggio del seno mascellare preesistente all’intervento riabilitativo e non correttamente identificato durante la fase pre-operatoria11,12. Un rialzo di un seno mascellare che non presenti patologie pre-esistenti (patologie infiammatorie quali sinusiti croniche, magari silenti, poliposi nasosinusale) o anomalie anatomiche ostruenti il complesso ostio-meatale (deviazione settali, degenerazioni tipo concha bullosa dei turbinati medi, curvature paradosse dei turbinati medi) e in cui ventilazione e drenaggio fisiologici siano ottimali ha teoricamente alte probabilità di successo. Tutto questo nonostante, nei fatti, il rialzo comporti un cambiamento dell’anatomia locale e una possibile (seppure temporanea) modificazione del drenaggio delle secrezioni mucose e dell’omeostasi nasosinusale. Al contrario, qualora il rialzo del seno mascellare sia effettuato in presenza di un blocco della zona anatomica definita “complesso ostio-meatale”, nella quale ha luogo il fisiologico passaggio delle secrezioni del seno mascellare, esiste un consistente rischio di fallimento della procedura. Questa situazione può verificarsi in caso di anomalie anatomiche potenzialmente ostruenti (deviazione settali, alterazioni dei turbinati medi quali la chonca bullosa, curvature paradosse dei turbinati medi) o patologie infiammatorie (sinusiti croniche, magari silenti, poliposi nasosinusale, cisti mucose del seno mascellare di dimensioni rilevanti) perché possono influire negativamente su drenaggio e ventilazione del seno mascellare.

Anche alcune patologie sistemiche quali la mucoviscidosi o esiti di trattamenti locali, come per esempio ampie demolizioni per patologie neoplastiche dei seni paranasali o trattamenti radioterapici, possono alterare in modo definitivo il drenaggio delle secrezioni mucose, con stasi e conseguente elevato rischio di infezione del materiale innestato. Risulta pertanto fondamentale una valutazione pre-operatoria dei candidati a implantologia e, in particolare, a pre-implantologia, con adeguato imaging (TC del massiccio facciale estesa) che includa non solo i seni mascellari nella loro interezza, ma anche il complesso ostio-meatale. Nel caso la TC (oggi generalmente di tipo Cone Beam) evidenzi una patologia dei seni mascellari o del complesso ostio-meatale si renderà necessaria una visita specialistica ORL per valutare la presenza/assenza dei quadri precedentemente descritti. L’otorinolaringoiatra, in questi casi, chiederà generalmente l’esecuzione di una TC completa di tutti i seni paranasali, estesa al basicranio. Per tale ragione, e in considerazione della forte riduzione di radiazioni ionizzanti indotta dall’introduzione della tecnologia Cone Beam, si sta oggi diffondendo il principio di eseguire fin da subito una TC completa del massiccio facciale per ogni programmazione implantologica complessa. Come già evidenziato da Pignataro e coll.11, le controindicazioni al rialzo del seno mascellare possono essere di tipo assoluto, quindi non risolvibili (per esempio, la mucoviscidosi, il trattamento radiante del massiccio facciale in particolare con dosaggi superiori ai 48 Gy, un’anamnesi positiva per neoplasie maligne dei seni paranasali), oppure di tipo relativo, ovvero trattabili (deviazioni del setto nasale, ipertrofia o alterazione anatomica dei turbinati nasali, sinusiti croniche con o senza poliposi nasosinusale, che possono interferire con la normale ventilazione dei seni paranasali). Il trattamento delle controindicazioni di questa seconda categoria consente di realizzare in sicurezza il rialzo di seno.

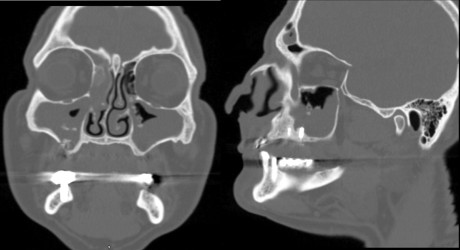

Felisati e coll.13hanno pubblicato una casistica personale in cui un gruppo selezionato di queste patologie potenzialmente controindicanti il trattamento pre-implantologico è stato eseguito in un unico tempo chirurgico congiuntamente al rialzo del seno mascellare. I risultati sono stati eccellenti, sebbene tale tecnica abbia generato un acceso dibattito tra gli specialisti ORL attivi nel campo delle SCDDT14,15. In Figura 3 viene presentato in maniera articolata un caso di paziente candidato a rialzo del seno mascellare trattato con approccio combinato in presenza di controindicazioni nasosinusali alla procedura. Ritornando alle complicanze del gruppo 1, è bene ricordare che in alcuni rari casi (Figura 4) l’infezione del materiale innestato può interessare anche i pazienti sottoposti a osteotomie secondo Le Fort per il trattamento di dismorfosi coinvolgente il terzo medio del volto16. Tuttavia, dal momento che questo tipo di intervento prevede un planning sistematicamente più accurato e l’ospedalizzazione del paziente, il riconoscimento della complicanza avviene in modo più precoce e risulta facilitato un trattamento antibiotico adeguato rispetto a quanto generalmente accade per i pazienti ambulatoriali. Ciò nonostante, l’impossibilità, in alcuni casi, di eliminare corpi estranei quali placche o viti per il rischio di compromettere l’intervento, o la scarsa efficacia antibiotica rispetto ad alcuni ceppi batterici, rende possibile l’instaurarsi di una sinusite cronica farmacoresistente, che necessita di un trattamento chirurgico endoscopico nasosinusale generalmente combinato a un trattamento per via orale.

Gruppo 2

Al gruppo 2 appartengono, a eccezione dei casi già classificati nel gruppo 1, tutti i pazienti che sviluppano una complicanza nasosinusale in seguito al posizionamento di impianti di qualsiasi genere, siano essi endo-ossei (il tipo di impianto di gran lunga più utilizzato e supportato da letteratura scientifica qualificata) o gli impianti iuxtaossei o sottoperiostei (con supporto della letteratura di molto inferiore e, fortunatamente, attualmente assai poco utilizzati). Tutti gli impianti, sia di nuova che di vecchia concezione, possono agire da corpo estraneo se si infettano o penetrano nel seno mascellare17. Pertanto impianti interessati da processi infettivi (perimplantiti), parzialmente penetrati all’interno del seno con esposizione della superficie all’interno della mucosa sinusale o, come facilmente intuibile, impianti completamente dislocati all’interno dei seni paranasali possono rappresentare l’origine di una patologia nasosinusale (Figura 5)18,19. Alla classe 2a appartengono le due entità nosologiche di più complessa gestione e diagnosi (all’interno del gruppo 2). Da una parte troviamo gli impianti con superficie contaminata da batteri con un quadro di infezione conosciuto come perimplantite: questi impianti devono essere nella maggior parte dei casi eliminati (anche nei casi dubbi), pena la mancata guarigione del paziente. Nella nostra esperienza buona parte delle recidive di sinusite incontrate, già sottoposte a interventi correttivi, erano legate alla persistenza di impianti endo-ossei “con superficie infetta” che non erano stati prontamente rimossi.

Nella stessa classe troviamo anche gli impianti iuxtaossei (sottoperiostei). Questi, molto in voga negli anni Sessanta e Settanta, sono oggi da evitare a causa dell’alta percentuale di fallimenti20, per la frequente assenza di osteointegrazione e l’alta percentuale di infezioni periimplantari. Questi impianti causano frequentemente notevoli perdite ossee e, nel caso vengano inseriti nel mascellare superiore postero-laterale, possono “affondare” nel seno mascellare, generalmente a distanza di parecchi anni dall’inserzione, causando sinusite e comunicazioni oro-antrali e oro-nasali anche di grande entità. Come vedremo anche in seguito, il trattamento di questo tipo di complicanze richiede talvolta ampie ricostruzioni ed è gravato da una rilevante alterazione dell’omeostasi nasosinusale. Alla classe 2b appartengono invece i casi clinici in cui, a fronte della dislocazione di un impianto a livello delle cavità nasosinusali, si è verificato un processo infettivo (sinusite) facilitato anche dalla presenza di una comunicazione oro-antrale, verosimile esito della dislocazione stessa dell’impianto. In questo caso la fonte infettiva potenziale è duplice: l’impianto fornisce una superficie di colonizzazione per i batteri, soprattutto i ceppi produttori di biofilm che mostrano facile adesione a una superficie implantare tipicamente ruvida (per favorire l’osteointegrazione), mentre la comunicazione oro-antrale permette la colonizzazione diretta delle cavità nasosinusali da parte dei batteri che normalmente occupano il cavo orale. Situazione chiaramente più semplice è quella della classe 2c, dove l’origine di una problematica sinusitica è da riferirsi alla sola presenza di un impianto dislocato nel seno: quest’ultimo deve essere rimosso al fine di permettere la risoluzione della patologia sinusale.

È bene ricordare che la dislocazione degli impianti non avviene solo all’interno del seno mascellare, che è generalmente il primo a essere interessato: i movimenti del paziente e l’aiuto della clearance mucociliare possono spostare l’impianto dal seno mascellare alla fossa nasale o ad altri seni paranasali; oppure dai quadranti anteriori gli impianti possono giungere direttamente nelle fosse nasali. Sono documentati casi in cui impianti sono arrivati all’interno dell’orbita, ovvero in fossa cranica anteriore o media. L’ultima classe di questo gruppo, la 2d, comprende tutti quei pazienti in cui il riconoscimento della dislocazione implantare ha preceduto l’instaurarsi di un processo sinusitico. Non esistono dati in letteratura che ci permettano di predire se e quando un impianto dislocato nei seni paranasali darà vita a un processo infiammatorio, ma la rimozione di un corpo estraneo dalle cavità nasosinusali viene generalmente ritenuta necessaria, anche in virtù della ridottissima invasività degli approcci proposti.

Gruppo 3

Il gruppo 3 è il più vasto per numero di pazienti e il più vario per quanto riguarda le eziologie21. Dal punto di vista meramente classificativo, il gruppo prevede due suddivisioni in classi: 3a e 3b, che si differenziano rispettivamente per la presenza e l’assenza di una comunicazione oro-antrale (Figura 6). La presenza di una comunicazione rende necessario un ulteriore step chirurgico di chiusura con approccio orale. Alcuni Autori sostengono che la cura della sinusite possa, in molti casi, portare alla guarigione secondaria della comunicazione senza che questa venga trattata primariamente. La nostra esperienza, su questo punto, è negativa nell’unico caso in cui la comunicazione è stata volutamente trascurata nel corso del trattamento primario e, in generale, riteniamo che la fistola rappresenti un importante focus infettivo, la cui mancata cura potrebbe pregiudicare la buona riuscita dell’intero intervento di bonifica. Al di là dei quadri classificativi, è utile ricordare che le complicanze appartenenti a questo gruppo (3a e 3b) rispondono a due sottocategorie principali. Da una parte abbiamo tutte le complicanze odontogene classiche, ovvero quelle che fanno seguito a parodontite, necrosi o infezione pulpare conseguente a carie non curate o a sovrainfezione di cisti odontogene.

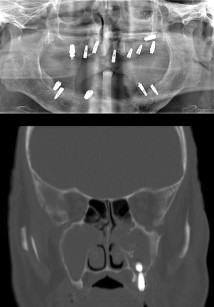

Dall’altra troviamo invece le complicanze conseguenti a trattamenti, fra cui endodonzie difficili o effettuate in modo non corretto, ed estrazioni di denti seguite da creazione di comunicazioni oro-antrali. A chiusura di questa ampia digressione sulla classificazione delle sinusiti odontogene è utile ricordare che non tutte le forme infiammatorie presentate sono da ascriversi a un’eziopatogenesi puramente batterica. Sebbene la classificazione tralasci questo aspetto differenziale sia per motivi di semplicità sia dal momento che nei due casi il trattamento proposto non risulta sostanzialmente diverso, molte SCDDT infiammatorie riconoscono un’eziologia fungina22. Le SCDDT micotiche sono rappresentate in tutti e tre i gruppi, invariabilmente, dal cosiddetto fungus ball, una concrezione di ife brunastre che oblitera in parte o completamente una o più cavità sinusali. I fungus ball non sono differenti dalle altre sinusiti per sintomatologia e prognosi, ma hanno in molti casi un aspetto patognomonico all’imaging. Alla TC i fungus ball lasciano nel seno interessato una traccia a elevata densità che genera un segnale “iron like” in qualche caso confondibile con quello lasciato da una fixture dislocata (Figura 7). Di contro alla RM, nelle sequenze in T2, lasciano un segnale di vuoto, che permette facilmente la diagnosi. Nel trattamento chirurgico di questa patologia risulta mandatoria la rimozione completa della concrezione micotica, pena la recidiva della patologia. Il trattamento con antimicotici non è necessario dato che si tratta di micosi extramucose non invasive, ma il trattamento con antibiotici deve essere eseguito per la coinfezione batterica che si è riscontrata costantemente in questo tipo di pazienti23.